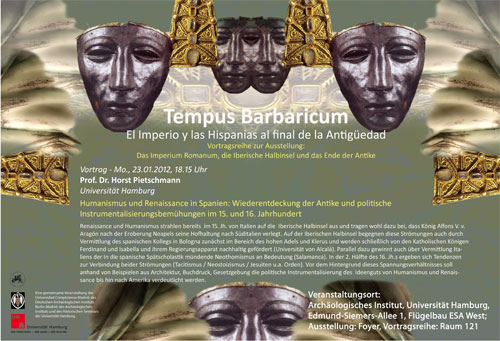

Im Rahmen der Vortragsreihe “Tempus Babaricum”, die das Historische Seminar – Arbeitsbereich Alte Geschichte und das Archäologische Institut der Universität Hamburg im WS 11/12 gemeinsam veranstalten, spricht am Montag, 23.01.2012, um 18:15 Uhr,

Prof. Dr. Horst Pietschmann (Universität Hamburg):

„Humanismus und Renaissance in Spanien: Wiederentdeckung der Antike und politische Instrumentalisierungsbemühungen im 15. und 16. Jahrhundert“

Renaissance und Humanismus strahlen bereits im 15. Jahrhundert von Italien auf die Iberische Halbinsel aus tragen wohl dazu bei, dass König Alfons V. von Aragón nach der Eroberung Neapels seine Hofhaltung nach Süditalien verlegt. Auf der Iberischen Halbinsel begegnen diese Strömungen auch durch Vermittlung des spanischen Kollegs in Bologna zunächst im Bereich des hohen Adels und Klerus und werden schließlich von den Katholischen Königen Ferdinand und Isabella und ihrem Regierungsapparat nachhaltig gefördert (Universität von Alcalá). Parallel dazu gewinnt auch über Vermittlung Italiens der in die spanische Spätscholastik mündende Neothomismus an Bedeutung (Salamanca). In der 2. Hälfte des 16. Jh.s ergeben sich Tendenzen zur Verbindung beider Strömungen (Tacitismus / Neostoizismus / Jesuiten u.a. Orden). Vor dem Hintergrund dieses Spannungsverhältnisses soll anhand von Beispielen aus Architektur, Buchdruck, Gesetzgebung die politische Instrumentalisierung des Ideenguts von Humanismus und Renaissance bis hin nach Amerika verdeutlicht werden.

Veranstaltungsort: Archäologisches Institut, Edmund-Siemers-Allee 1 West, 20146 Hamburg, Raum 121; Flyer (PDF).

España (una de procedencia desconocida) y las restantes a Portugal; de todo el conjunto, 118 son inéditas y las demás refieren cambios de las ediciones ya existentes o nuevas interpretaciones de los textos conocidos. (…)

España (una de procedencia desconocida) y las restantes a Portugal; de todo el conjunto, 118 son inéditas y las demás refieren cambios de las ediciones ya existentes o nuevas interpretaciones de los textos conocidos. (…)